Paul Kurtz (1925-2012) était un Professeur de philosophie connu pour son travail en tant que sceptique scientifique et en tant qu’humaniste séculier. Il a laissé derrière lui plusieurs ouvrages exprimant son rapport au scepticisme et à l’humanisme, dont The new skepticism : Inquiry and reliable knowledge publié en 1992. A travers ses écrits, je rendrai compte ici de l’histoire et de l’identité du Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) dont il a initié la fondation en 1976 en ayant convié scientifiques et philosophes à une conférence intitulée « The New Irrationalisms: Antiscience and Pseudoscience. » (Kurtz, 2001), puis de sa vision philosophique d’un « nouveau scepticisme » inspiré de la science.

Continuer la lecture de « Le Nouveau Scepticisme » – Paul KurtzTous les articles par Max

Les valeurs du scepticisme de Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (1872–1970) était un philosophe et logicien britannique. D’après la Stanford Encyclopedia of Philosophy (Irvine, 2022) il est généralement considéré comme un fondateur de la philosophie analytique moderne. Il est entre autres ouvrages l’auteur en 1928 des Sceptical Essays.

Le premier chapitre de cet ouvrage se nomme « On the value of scepticism » et on y comprend rapidement que le projet potentiellement épistémique de l’auteur y est avant tout un projet social et moral dont le doute et la raison sont les moyens.

Russell commence par présenter comme « subversive » la doctrine comme quoi il ne serait pas désirable d’admettre une proposition sans raison de supposer qu’elle soit vraie. Cette qualification sera étayée dans l’ouvrage en présentant les différents comportements humains selon les contextes, et l’objectif de son travail sera de justifier la valeur de sa doctrine en toute circonstance, quand bien même celle-ci révolutionnerait la politique et ruinerait voyantes et évêques.

Continuer la lecture de Les valeurs du scepticisme de Bertrand RussellEsquisses de scepticismes

Sextus - Montaigne - Descartes - Hume - Russel

On ne peut nier l’intérêt de sceptiques scientifiques pour les scepticismes philosophiques, tant en France (Durand, 2015, 2016; Richard, 2015) qu’à l’international (Blumenfeld, 1998; Carroll, 2015). Si certains croient à un lien avec le scepticisme scientifique, il convient d’éclairer le scepticisme philosophique pour répondre à ce questionnement. Au sein de ce résumé sur le scepticisme en philosophie, les auteurs présentés le seront dans l’ordre chronologique, en exprimant leurs réactions face au scepticisme antique dit pyrrhonien.

Continuer la lecture de Esquisses de scepticismes« Au Nom de la Science » – Martin Gardner

Martin Gardner (1914 – 2010) était un vulgarisateur scientifique particulièrement connu pour sa chronique « Mathematical Games » dans Scientific American et pour son opposition aux pseudosciences. Il côtoie déjà le magicien James Randi et le sociologue Marcello Truzzi lorsqu’ils sont tous conviés en 1976 par le philosophe Paul Kurtz, inquiet d’une montée des croyances paranormales, à la conférence qui aboutira à la fondation du Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal.

Bien avant la création de ce qui deviendra ensuite le Committee for Skeptical Inquiry, Gardner publie en 1952 (soit peu après l’apparition du Comité Para, bien que les évènements ne soient pas directement liés entre eux), un ouvrage intitulé In the Name of Science: An Entertaining Survey of the High Priests and Cultists of Science, Past and Present. À l’occasion de son édition revue et étendue en 1957, le livre se renomme Fads and Fallacies in the Name of Science, non sans intentionnellement rappeler Foibles And Fallacies Of Science, titre d’un ouvrage du physicien Daniel Webster Hering datant de 1924, et qui faisait déjà la critique des pseudosciences et charlataneries.

La seconde édition de l’ouvrage nous gratifie d’une préface intéressante : Gardner nous rapporte que, à la suite de la publication du livre en 1952, il reçut de nombreuses lettres de lecteurs mécontents. Cela n’est pas étonnant, et les vulgarisateurs sceptiques contemporains ne sont pas étrangers des harcèlements de la part des imposteurs et des croyants, même si les lettres sont aujourd’hui remplacées par les réseaux sociaux en ligne (voir exemple de Jacques Grimault). Mais Gardner pointe que, plus que de simplement avoir été critiqués, nombre de mécontents se plaignent particulièrement d’avoir été mis au même niveau que telle ou telle autre pratique : ils ne remettent pas en cause les critiques envers les autres disciplines, voire les approuvent, c’est seulement celles envers leur discipline dont ils s’offusquent. Un constat qui, lui aussi, rappelle celui fait en 2018 par Frank Ramus dans son article « La rationalité est-elle à géométrie variable ? ». L’ouvrage a également reçu des retours positifs ainsi que des critiques constructives accompagnées de ressources additionnelles utiles à la construction de sa seconde édition. Dans cette préface, le livre de Daniel W. Hering est mentionné comme un des rares écrits antérieurs ayant pu donner des pistes à Gardner.

In the Name of Science

Continuer la lecture de « Au Nom de la Science » – Martin GardnerLe scepticisme ethos de la science

Sur la page Wikipédia dédiée au Skeptical movement, nous pouvons lire :

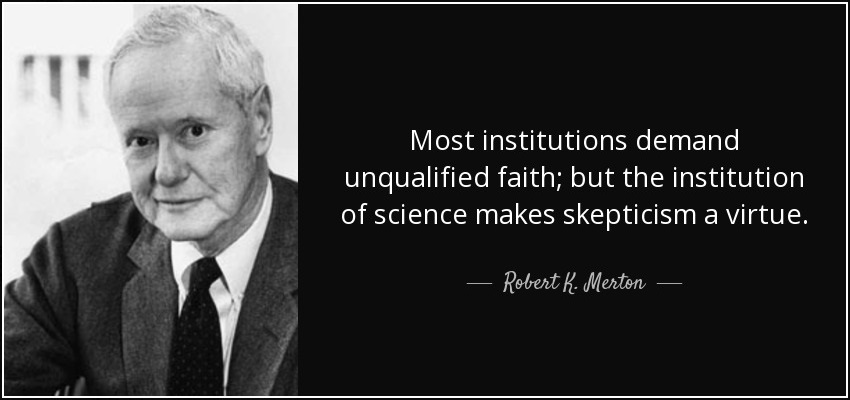

« The New Skepticism described by Paul Kurtz in 1992 is scientific skepticism. For example, Robert K. Merton asserts that all ideas must be tested and are subject to rigorous, structured community scrutiny (as described in Mertonian norms). ».

The new skepticism: inquiry and reliable knowledge (Kurtz, 1992) est un ouvrage retraçant lui-même l’histoire des scepticismes, en les estimant dépassés face au développement de nos connaissances scientifiques et de nos moyens pour mettre à l’épreuve ces connaissances. L’auteur, sceptique scientifique, qualifie alors ce qu’il conçoit comme une nouvelle forme de scepticisme, d’ »enquête sceptique ». Il oppose le doute des anciens sceptiques à un nouveau scepticisme qui serait plus constructif car sa motivation serait l’enquête. L’auteur discute au passage de la raison des croyances humaines, et cherche à démontrer l’application de l’enquête sceptique également à l’éthique et à la politique. On rappellera néanmoins que la notion d’enquête est déjà présente depuis l’Antiquité par le choix même du terme sceptique, mais la philosophie derrière était très différente. Un billet est consacré au nouveau scepticisme de Paul Kurtz.

Cette citation renvoie aussi à une autre réutilisation du terme sceptique apparaissant peu avant les mouvements de scepticisme scientifique : celle faite en sociologie des sciences, dans le cadre de la description de l’ethos scientifique (Merton, 1973[1942]). Si le scepticisme organisé décrit par Merton ne peut décrire le mouvement populaire de scepticisme scientifique, il est envisageable de se questionner sur l’influence historique qu’a pu avoir la réutilisation de ce terme par Merton concernant le cadre scientifique.

Merton commence son chapitre The Normative Structure of Science en pointant une baisse de confiance envers les sciences en Occident, avec la naissance de menaces anti-intellectualisme. Le scepticisme menace la distribution des pouvoirs provoquant des conflits avec les autres institutions quand des nouvelles découvertes scientifiques viennent mettre à mal des dogmes d’Église, d’économie ou d’État.

Pour lui, cela justifie un auto-réexamen des fondements et objectifs de l’institution scientifique.

La science est une réalité multifacette qu’il convient d’observer comme une structure sociale normée. Si le sociologue risque le relativisme en s’intéressant au contenu des sciences, Merton cherche plutôt à en dévoiler un ethos : un ensemble de valeurs et de normes contraignant les pratiques scientifiques, déterminant ce qui doit être fait, est enviable, ou ne peut être fait. Il décrit en premier lieu quatre normes comme des impératifs intériorisés, transmis par préceptes et exemples, et renforcés par des sanctions : l’universalisme, le communisme, le désintéressement, et le scepticisme organisé.

- Universalisme : la vérité émerge de critères préétablis, l’évaluation de propositions scientifiques ne doit pas dépendre des attributs personnels ou sociaux de ceux qui les font → la relecture par les pairs (peer review) doit être double anonymisée.

- Communisme/communalisme : les découvertes de la science forment un patrimoine public obtenu par un travail collaboratif → elles doivent être communiquées.

- Désintéressement : les scientifiques sont acquis à la recherche de la vérité en elle-même → leur honnêteté est contrôlée par les pairs.

- Scepticisme organisé : les scientifiques ne sont prêts à accepter des résultats qu’après un examen critique approfondi → chacun doit être prêt à se soumettre à la critique, et à faire la critique de ses pairs. Le peer review fonctionne principalement sur le volontariat tel un devoir qui incombe au scientifique. Merton décrit un idéal (mis en pratique sans nécessiter d’être explicitement réfléchi au préalable) de la science où la conformité de tous à la scientificité et à la critique s’instaure avec un contrôle croisé.

La science pose des questions : là où des institutions perçoivent cela comme un manque de respect et de loyauté, l’institution scientifique fait du scepticisme une vertu. Ce scepticisme organisé ne peut être conçu indépendamment des autres normes, il est à la fois méthodologique et institutionnel. L’enquêteur scientifique ne préserve pas la scission entre le sacré et le profane, il s’intéresse à tous les aspects de la nature et de la société quitte à rentrer en conflit avec ce qui a été cristallisé par d’autres institutions. L’objectif institutionnel de la science est l’extension des connaissances vérifiées. La « temporary suspension of judgment » et l’examen minutieux des croyances à l’aide de critères empiriques et logiques font partie de sa méthodologie.

Merton réutilise ainsi le concept sceptique de « suspension du jugement », non pas pour décrire un état perpétuel de l’esprit auquel la pensée scientifique aboutirait ou dont elle ne pourrait s’extraire, mais comme un outil ou une méthode qui n’est que « temporaire » et pour servir un but.

Pour résumer : Le sociologue Robert K. Merton (1910-2003) repris de la philosophie les concepts de scepticisme et de suspension du jugement pour décrire la place qu’ils occuperaient au sein de l’institution scientifique. Se faisant il décrit un scepticisme caractérisé par un examen critique et communautaire des connaissances. La suspension du jugement n’y est plus qu’un outil temporaire. Le philosophe Paul Kurtz développera ensuite une nouvelle conception du scepticisme comme démarche d’enquête inspirée justement de la démarche des scientifiques.

En savoir plus

Merton, R. K. (1942). Science and technology in a democratic order. Journal of legal and political sociology, 1(1), 115-126.

Ré-édité dans :

Merton, R. K. (1973). The Normative Structure of Science. Dans The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investigations (p. 267‑278). University of Chicago Press.

Les zététiciens sont-ils biaisés ?

Un biais cognitif est un raccourci de la pensée involontaire et généralement non conscient.

Ces raccourcis ont pu être utiles à la survie de notre espèce au cours de son évolution, et ils sont toujours indispensables à notre fonctionnent cognitif, social, et à notre rapport à l’environnement. Néanmoins ils ne sont pas toujours adaptés, et peuvent être source d’erreurs de raisonnement. Ils sont de natures variées, comme vous pourrez le constater sur le CODEX des biais cognitifs.

« Très souvent, les biais résultent de l’application d’heuristiques. Il s’agit de règles qui conduisent à des approximations souvent efficaces, mais faillibles. Elles permettent notamment de simplifier les problèmes (Yachanin et Tweney, 1982). Elles reposent en général sur un traitement partiel des informations disponibles mais leur emploi fréquent au quotidien tient à leur fonction de simplification des problèmes, de réduction de l’incertitude et au fait qu’elles permettent de proposer des réponses socialement acceptables (Drozda-Senkowska, 1997). »

Les sceptiques, dits aussi zététiciens en France, sont sensibilisés aux biais cognitifs et aux illusions, car leur existence permet d’expliquer des phénomènes réputés paranormaux, des comportements, et sont parfois utilisés (consciemment ou non) par les pseudo-sciences pour induire en erreur.

Les paréidolies sont à l’origine d’interprétations mystiques, comme l’apparition (la perception) de la Vierge Marie sur un mur (ou de Jésus Christ sur un toast), ou de certains phénomènes OVNI. La négligence de la taille de l’échantillon est l’une des erreurs commises par les opposants à la vaccination. L’effet de validation subjective (dit Barnum ou Forer) est souvent utilisé par les astrologues ou les médiums, leur donnant une illusion de clairvoyance.

En psychologie sociale, les heuristiques ne sont pas perçues comme des erreurs, car elles répondent, généralement efficacement, à des situations et des objectifs. Nous ne pouvons pas condamner une personne pour être victime d’un biais, c’est un phénomène naturel auquel nous sommes tous soumis. Tout au plus peut-on lui en expliquer le mécanisme. Le scepticisme nécessite aussi de s’efforcer à repérer nos propres biais de raisonnement avant de mettre en avant ceux des autres.

Le but du présent billet n’est pas d’approfondir théoriquement la vulgarisation des biais cognitifs.

Les zététiciens mis à l’épreuve

Continuer la lecture de Les zététiciens sont-ils biaisés ?

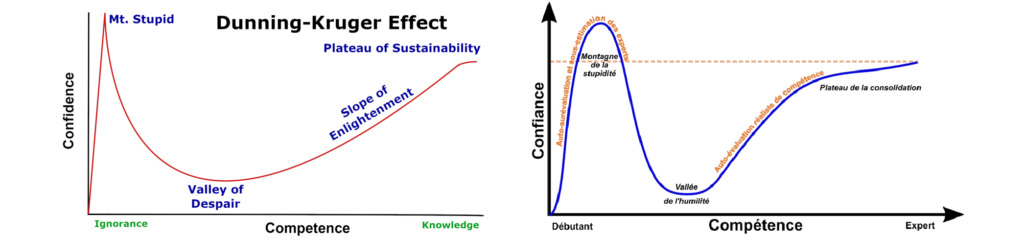

Cessons « l’appel à

Dunning-Kruger »

Les références à l’effet Dunning-Kruger ne cessent de nous délecter d’une délicieuse ironie de situation, récemment à nouveau marquée par la vidéo de Konbini à son propos, qui reprend les concepts dont l’origine me reste mystérieuse de « montagne de la stupidité » et de « vallée de l’humilité », le tout présenté par un journaliste qui serait spécialisé dans les fake news, mais qui aurait pu prendre le temps de se renseigner pour ne pas lui-même tomber dans ce qu’il voulait, à juste titre, dénoncer chez les anti-masques.

L’objet de ce billet n’étant pas en soit de vulgariser l’effet Dunning-Kruger, je vous propose pour cela l’infographie sourcée de Florence Dellerie alias Questions animalistes.

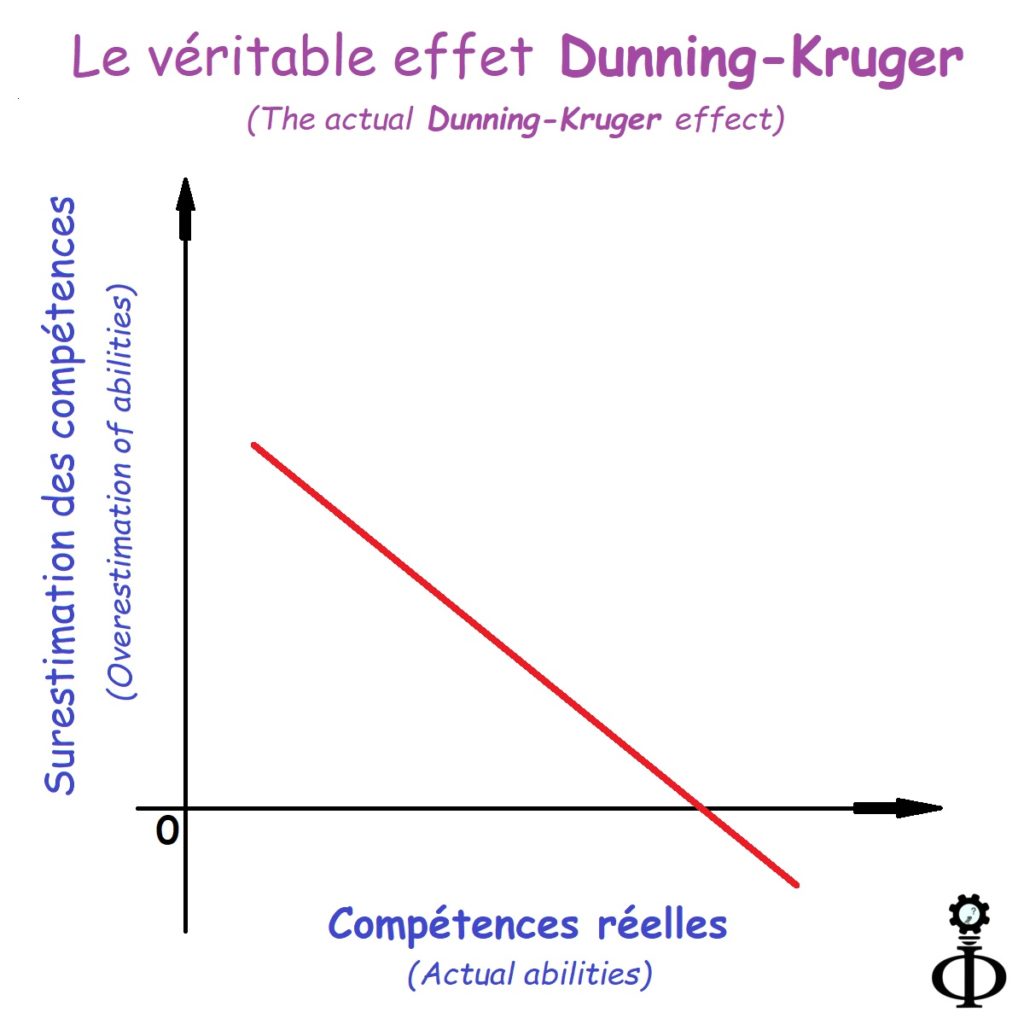

L’effet Dunning-Kruger est facilement brandi pour se moquer des personnes qui diraient des bêtises en maitrisant beaucoup moins bien un sujet qu’elles ne le pensent, en supposant donc soi-même mieux maitriser le sujet qu’elles. Mais cela prend généralement la forme d’une vision populaire surestimant elle-même sa compréhension de l’effet de Dunning-Kruger, en se basant sur une représentation graphique dont nous ne connaissons pas l’origine et qui laisse penser que les débutants se croiraient meilleurs que les experts :

Or à aucun moment les graphiques Dunning-Kruger n’indiquent qu’en moyenne les amateurs plus ou moins avancés ne se penseraient meilleurs que les experts. Les moins bons surestimeraient simplement davantage que les meilleurs le niveau de certaines de leurs capacités. Cette différence entre le classement réel des participants (en gris) et le classement qu’ils attendent d’eux-mêmes (en noir) diminue à mesure que leur performance augmente, tel que les meilleurs en viennent même à légèrement se sous-estimer :

Un point important concernant cette « surestimation des compétences » : dans Kruger et Dunning (1999), ce n’est pas leurs performances en elles-mêmes que des individus surestiment, mais le niveau de leurs performances par rapport à celles des autres, ce qui peut faire penser à l’effet « better-than-average » (supériorité illusoire).

La complexité et les extrapolations abusives de l’effet Dunning-Kruger, et de ses interprétations, ne s’arrêtent pas là, comme vous pourrez le découvrir dans la vulgarisation critique de Sceptom, qui pointait déjà l’objet de ce billet il y a plus de 6 ans, dans le fil Twitter de BunkerD, ou encore dans ce récent article scientifique envisageant l’effet Dunning-Kruger comme un artefact statistique.

Même si tout cela n’empêche pas l’existence, par ailleurs, de divers phénomènes pouvant mener à de la surconfiance, je propose donc que nous pensions tous à considérablement réduire notre « appel à Dunning-Kruger ».

Pour finir je souhaite faire un petit point méthodologie en vous mettant en garde concernant lorsque vous regardez et interprétez un graphique : les angles, les amplitudes, et les espaces entre les courbes que vous pouvez observer sont totalement dépendants des choix de graduations, et des mêmes données peuvent ainsi être représentées visuellement de manières qui nous donnent envie de les interpréter différemment. Les intéressés pourront regarder cette vidéo de Nicolas Gauvrit ou lire cet article des Décodeurs. Alors ne vous y méprenez pas, un simple graphique ne sera jamais suffisant à vous indiquer si une différence est significative ni la taille de l’effet qu’il représente. Ici, comme sur le trompeur graphique populaire, je n’ai pas pris la peine de mettre de graduation, et j’aurais tout à fait pu vous faire une courbe plus plate ou au contraire plus verticale que celle-ci :

La pensée sceptique scientifique

« Le scepticisme valorise la méthode au-dessus de toute conclusion particulière. »

Steven Novella.

Après avoir présenté l’émergence du Comité Para en Belgique et la pensée fondatrice de Paul Kurtz aux États-Unis, ce billet cherchera à en observer des découlés contemporains. Quatre exemples vont ici servir à commencer d’explorer le sujet : deux anglophones (The Skeptics Society et The New England Skeptical Society) et deux francophones (Les Sceptiques du Québec et Bunker D).

Continuer la lecture de La pensée sceptique scientifiqueLe Comité Para

C’est en étant officialisée en 1949 sous le nom de Comité belge pour l’investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux que naquit la première association de scepticisme scientifique, toujours active aujourd’hui et que nous connaissons sous l’appellation Comité Para.

Bien que certains mentionnent parfois comme première association ayant une pensée sceptique la Vereniging tegen de Kwakzalverij néerlandaise, qui lutte contre les charlatanismes pseudo-médicaux depuis 1881, c’est le Comité Para qui servit d’exemple pour la formation en 1976 du Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), plus connu désormais sous le nom de Committee for Skeptical Inquiry (CSI).

Pour comprendre l’identité d’un mouvement et d’une philosophie il peut être important de revenir à ses origines et d’en retracer l’histoire. Pour cela un article (écrit en anglais) laissé derrière lui par le Professeur Jean Dommanget (1924–2014) (1993), ancien président de l’association, nous renseigne sur la création du Comité, et sur son histoire au-delà de l’époque que je vais traiter ici. Je remercie aussi Jeremy Royaux, actuel président du Comité Para, de m’avoir transmis « Les souvenirs d’un membre fondateur sur la création du Comité », chapitre écrit par le Professeur Paul M. G. Lévy (1910-2002) pour un ouvrage collectif du Comité Para (Dommanget et al., 1999). Ceux souhaitant en savoir plus sur l’histoire et la raison d’être du scepticisme scientifique pourront lire le travail réalisé en anglais par Daniel Loxton (2013) pour The Skeptics Society, la philosophie de Paul Kurtz (1992) ainsi que l’ouvrage fondateur de Martin Gardner (1957), celui de Donovan Hilton Rawcliffe (1952), et avant eux celui de Daniel Webster Hering (1924).

Le commencement du scepticisme scientifique

Continuer la lecture de Le Comité ParaZététique, scepticisme et compagnie

« A wise man, therefore, proportions his belief to the evidence. »

David Hume.

Les mouvements de défense et de promotion d’une pensée scientifique et rationnelle relèvent d’une longue histoire ancrée socialement et politiquement, avec une volonté de représenter les sciences et de lutter contre tout ce qui pourrait injustement leur nuire ainsi qu’à la population.

Ces dernières années, de nouveaux médiateurs scientifiques ont remporté l’adhésion d’un large public en produisant des contenus web pour vulgariser des notions d’épistémologie, de méthodologie et d’esprit critique, sous l’étendard du « scepticisme scientifique », un mouvement international apparu au 20ème siècle en réponse au développement de croyances pseudo-scientifiques, et se faisant connaitre en France sous le nom « zététique ».

Cette zététique se structure autour d’organisations, qui mettent en avant et s’identifient au travers de deux concepts : le scepticisme (dit scientifique) et l’esprit (ou pensée) critique, tel qu’il semble qu’on puisse aujourd’hui approcher la zététique sous trois angles :

- en tant que philosophie, ou position épistémologique,

- en tant que didactique d’un certain esprit critique,

- en tant que mouvement.

Dans sa thèse en didactique des sciences sous la direction d’Henri Broch, Richard Monvoisin (2007), qui tient l’enseignement « zététique et autodéfense intellectuelle » à l’Université Grenoble Alpes, dans des cours rendus publics en vidéos sur YouTube, écrit :

« Le terme zététique, au sens moderne, désigne la méthode, la démarche critique proprement dite, là où le scepticisme offre la posture épistémologique. D’une manière un peu simpliste, nous tendons à dire que le scepticisme est la posture philosophique dont la zététique est le bras outillé. » (Monvoisin, 2007, p. 22)

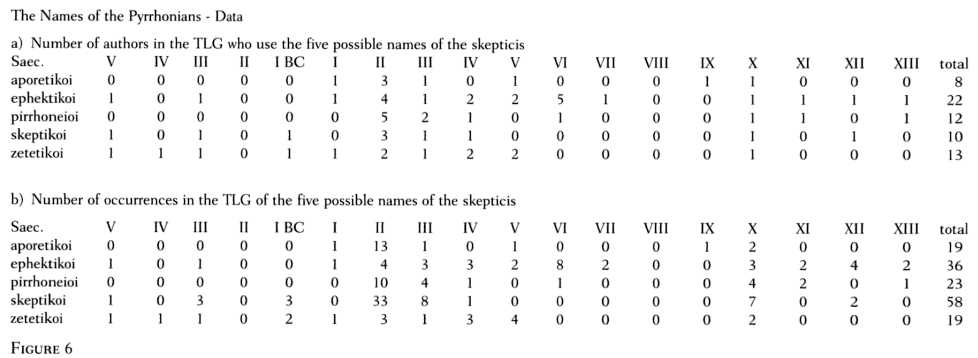

Certains peuvent penser que le terme « zététique » aurait été inventé par le sceptique scientifique Henri Broch. Mais même avant l’emploi du terme « zetetic » au 20ème siècle par le sceptique scientifique Marcello Truzzi dénonçant les dérives d’un « pseudoskepticism » , le terme « zététique » a régulièrement (bien que pas fréquemment) été employé au cours de l’histoire philosophique (Kant, 1765) et scientifique (Viète, 1593), et ce depuis l’Antiquité où notamment les adeptes de la philosophie de Pyrrhon étaient parfois qualifiés de « skeptikoi » (ceux qui investiguent), de « aporētikoi » (ceux qui doutent et révèlent les impasses), de « ephektikoi » (ceux qui suspendent), mais aussi de « zētētikoi » (ceux qui cherchent) suivant la voie de la « zētētikē » (du questionnement).

Il n’est ainsi pas nouveau qu’un « zététicien » puisse être synonyme d’un « sceptique », malgré les évolutions des différentes conceptions du scepticisme au cours des siècles.

Ressources traitant des divers usages terminologiques par des écoles philosophiques au cours de l’Antiquité :

· Alcalá, R. R. (2021). Los nombres del escepticismo antiguo : Aporētikoí, Ephektikoí, Pyrrhōneioi, Skeptikoí y Zētētikoí. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 38(3), 431‑439.

· Brunschwig, J., & Lloyd, G. (2000). Greek Thought : A Guide to Classical Knowledge. Harvard University Press.

· Floridi, L. (2002). Sextus Empiricus : The Transmission and Recovery of Pyrrhonism. Oxford University Press.

· Trowbridge, J. (2004). Skepticism and pluralism : Ways of living a life of awareness as recommended by the Zhuangzi [University of Hawai’i].

· Ziemińska, R. (2013). Historia sceptycyzmu : W poszukiwaniu spójności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Le « scepticisme »

Si l’on parle parfois d’hygiène préventive du jugement ou encore d’autodéfense intellectuelle, c’est néanmoins sous le terme de « sceptiques » que s’identifient aujourd’hui la majeure partie des acteurs contemporains intéressés par le mouvement international du scepticisme scientifique. C’est donc la notion de scepticisme, loin d’être dépourvue d’histoire en philosophie, qui est principalement mise en avant. Il convient alors de se demander à quoi fait référence ce « scepticisme » dit « scientifique ».

On peut penser à la norme scientifique du scepticisme organisé, qui est décrite en sociologie par Robert King Merton en 1942, exprimant que les scientifiques ne sont prêts à accepter des résultats qu’après un examen critique approfondi de la communauté auquel chacun doit se soumettre, en tant qu’acteur à la fois participant à et recevant la critique.

Mais le scepticisme scientifique dont nous parlons ici, bien qu’il comporte de nombreux universitaires de diverses disciplines, y compris dans son histoire, est désormais un mouvement populaire auquel tous peuvent participer.

Le mot « sceptique » est aussi employé couramment, et nous pourrions penser que le scepticisme scientifique serait un scepticisme envers les sciences, tel qu’on peut le retrouver encore aujourd’hui par exemple chez les mouvements dits climato-sceptiques.

Mais c’est plutôt pour la promotion de la science, et en opposition à ces mouvements, que se placent les mouvements de scepticisme scientifique, qui préfèrent de fait, pour éviter les confusions, que le terme climato-scepticisme soit remplacé par celui de climato-négationnisme, ou de climato-dénialisme comme le fait François-Marie Bréon (2019) dans un article pour l’Afis.

Le scepticisme scientifique ne serait ainsi non pas un scepticisme niant l’existence de preuves (evidence en anglais, données probantes), mais plutôt un scepticisme à la légitimité difficilement contestable car il aurait lieu face à un manque de preuves quand celles-ci sont jugées insuffisantes par la communauté scientifique.

Pour finir, le scepticisme est une position philosophique remontant à l’Antiquité, et ayant connu diverses interprétations et variations jusqu’à aujourd’hui, relevant notamment du pyrrhonisme (un scepticisme antique), ou du fort différent doute cartésien (parfois considéré à postériori comme un scepticisme dit méthodologique).

Même s’il existe de la diversité au sein des mouvements de scepticisme scientifique, celui-ci peut se réclamer en tant que posture épistémologique, portée sur une méthode scientifique et une démarche critique qui sont mises en place face aux connaissances et informations qui lui sont présentées. Mais nous y retrouvons aussi le concept antique de « suspension du jugement », qui est par exemple le titre du live organisé le 1er avril 2020 par La Tronche en Biais, et réunissant avec eux le Chat sceptique, Mr. Sam, et Richard Monvoisin (qui rappelle sur le site de l’Observatoire Zététique l’origine pyrrhonienne du terme zététique).

Le scepticisme scientifique -alias zététique- n’est pourtant pas un courant philosophique, et ses reprises terminologiques n’expriment qu’une vague et partielle filiation.

Lors du congrès 2022 de l’European Council of Skeptical Organisations, Massimo Pigliucci, philosophe stoïque et sceptique, membre du Committee for Skeptical Inquiry, lors de sa présentation intitulée « Skepticism as a way of life », choisit de présenter le scepticisme scientifique à l’aide des citations suivantes :

« Briefly stated, a skeptic is one who is willing to question any claim to truth, asking for clarity in definition, consistency in logic, and adequacy of evidence. » – Paul Kurtz in The New Skepticism, 1992, p.9

« The question is not whether we like the conclusion that emerges out of a train of reasoning, but whether the conclusion follows from the premises or starting point and whether that premise is true. » – Carl Sagan in The Demon-Haunted World, 1995, p.197

La « zététique » d’Henri Broch

Henri Broch (1950-) était un professeur français de biophysique. Il fonde en 1998 à la Faculté des Sciences de Nice le « Laboratoire de Zététique ». Le site de l’université héberge un espace qui lui est consacré. Le laboratoire est un « centre de recherches et d’information sur les phénomènes dits « paranormaux » ou « hors-normes » ». Il se veut une structure ouverte et collaborative pour la diffusion de la méthodologie et de la culture scientifique. Le laboratoire conçoit la « Zététique », et l’enseignement du même nom mis en place par Broch à l’université, comme « un pilier fondamental du développement général de l’esprit critique » (les phénomènes dits « paranormaux » sont un « support » « particulièrement motivant »). Le module de dite Zététique aurait été officialisé en 1993, avant donc le laboratoire, et Broch indique qu’il avait même déjà avant cela introduit dans son cours de physique un enseignement « Rappels sur quelques aspects de la méthodologie scientifique à partir des phénomènes « paranormaux » ».

Broch est membre du Committee for Skeptical Inquiry depuis 1989. Il a personnellement rencontré notamment Paul Kurtz et James Randi. De fait, il a constitué en France comme association servant de relais public (organisation de conférences, etc.) au laboratoire, le « Centre d’Analyse Zététique ». Le CAZ serait déclaré comme une des branches transnationales du Center for Inquiry et donc aussi connu sous le nom de CFI-France. Pourtant, Henri Broch a choisi de se distinguer en réutilisant le terme zététique plutôt que celui de scepticisme qui s’est imposé internationalement. Aussi, sur la page « Phénomènes « paranormaux », développement de l’esprit critique et Zététique », où Broch s’attèle notamment à définir la zététique, il présente le mot à travers la racine grec « zêtêin = chercher », et il dit que la zététique aurait été enseignée dès l’Antiquité comme « refus de toute affirmation dogmatique ». Broch aurait donc « repris » le « flambeau » de cet enseignement Antique pour en faire une « approche scientifique » des phénomènes « hors-normes ». Or, le nouveau scepticisme développé par Paul Kurtz et donc le CSI n’a en fait guère à voir avec le scepticisme antique. Aussi le refus du dogme par le sceptique antique n’était pas compatible avec la prétention contemporaine à étudier scientifiquement un sujet pour développer nos connaissances. Réclamer un héritage pyrrhonien est donc douteux. Henri Broch met néanmoins aussi en avant les définitions du mot zététique proposées par Émile Littré en 1872, pour qui la zététique est la « méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses », et par Pierre Larousse en 1876, qui renvoie la zététique aux méthodes scientifiques, aux méthodes de recherche qui concevraient le scepticisme n’ont pas comme une fin mais comme la mise en place d’un doute provisoire. Cela semble déjà une conception plus proche de celle du nouveau scepticisme. En effet pour Broch le doute est « un procédé, une pratique, un Art », et il popularise la zététique en la définissant simplement comme « l’Art du Doute ».

À l’image de ses confrères du CSI, Henri Broch a commencé son histoire de sceptique scientifique en constatant l’ampleur des croyances positives envers la parapsychologie et les fausses médecines. En 1982, la majorité de ses étudiants de premier cycle, pourtant en filière scientifique, pensaient que la torsion de cuillères par le pouvoir de l’esprit était un phénomène qui aurait été prouvé scientifiquement, tandis que seulement 18% considéraient la dilatation relativiste du temps comme un acquis scientifique. D’après Broch les médias de l’époque étaient friands de la « psychokinèse », et les sondages sociologiques montraient que les études ne diminuaient pas les croyances paranormales. Il lui apparaissait paradoxal que les croyances augmentent alors que la fréquence des phénomènes tendait plutôt à baisser, et que l’intensité des phénomènes revendiqués (comme la puissance de la psychokinèse en termes de poids des objets déplaçables) diminuait drastiquement au cours de l’histoire. Broch accuse les nouveaux médias de communication audio-visuelle de favoriser la « sensation immédiate » à « l’analyse étayée ». Il dénonce un manque de déontologie journalistique et pointe que le gourou isolé dispose désormais des moyens électroniques pour étendre drastiquement son influence. Il déplore aussi que le milieu pédagogique soit gangréné par les pratiques pseudoscientifiques.

Pour lutter contre cet « obscurantisme », il faut selon Broch expliquer les fondements et montrer les utilisations qui sont faites des « dites parasciences ». Il faut aussi promouvoir le développement de la culture scientifique et technique, d’une manière permettant au public de s’en approprier la méthode réflexive et critique. Il serait nécessaire d’enseigner la science comme un « outil cognitif » plutôt que seulement à travers des disciplines distinctes. Bien sûr il conviendrait aussi de garder « à l’esprit quelques règles de Zététique » (on verra de quoi il s’agit concrètement). Pour Broch, le problème n’est pas la croyance paranormale en elle-même, mais les conséquences qu’il en perçoit. Les élèves ne peuvent pas être bien orientés si les enseignants se basent sur des théories dérivés de l’astrologie. La connaissance serait mystifiée en laissant croire que seuls certains « élus » auraient un accès particulier, tandis que les autres individus ne pourraient alors que les suivre. La science serait donc discréditée d’une manière influençant les comportements des individus. D’après Henri Broch, la zététique serait littéralement nécessaire au dialogue entre les scientifiques et la société. Le public doit se l’approprier en comprenant qu’il s’agit, contrairement aux dogmes des dites parasciences, d’un « processus auto-correctif de découverte ». Entrainer notre raison grâce aux exemples de la « déraison » des « fausses sciences » servirait aussi à préparer notre réflexion sur les enjeux scientifiques et technologiques auxquels nous devrons faire face dans le futur.

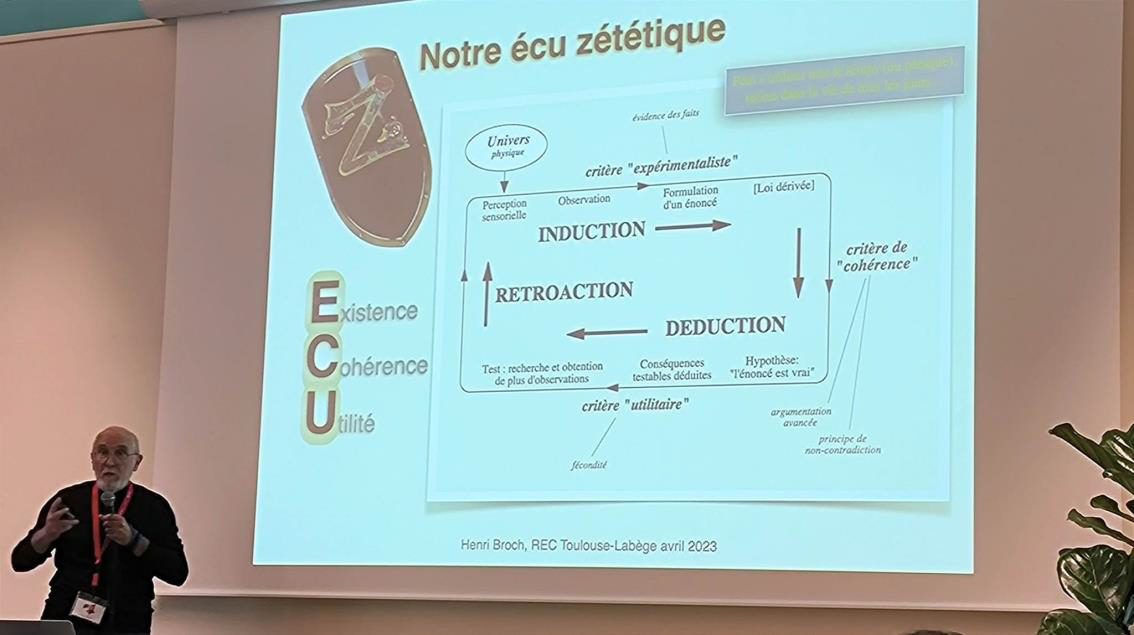

L’enseignement Zététique de Broch se constitue d’un semestre dédié à ce qu’il conçoit de la méthodologie et des outils scientifiques. Notamment les statistiques ainsi que ce Broch appelle le « Cycle Induction-Déduction-Rétroaction » qu’il présente aussi parfois comme « l’é.c.u zététique » (Existence, Cohérence, Utilité) (photo ci-dessous). Puis, un second semestre est consacré à montrer « les applications concrètes d’une démarche zététique dans divers domaines » du paranormal, en rajoutant au cours magistral des travaux pratiques et un rapport à rendre par les étudiants. L’enseignement de ce second semestre est constitué d’une présentation de la « Démarcation science / pseudosciences » puis des « règles » de « l’art du doute ». Si Henri Broch déclare avec insistance que la « zététique » serait une « méthode », ce qu’il met en réalité en avant, dans son enseignement universitaire comme dans son ouvrage Comment déjouer les pièges de l’information ou Les règles d’or de la zététique (2008), est un ensemble de « Facettes » et d’ »Effets » de la Zététique (Henri Broch commence la plupart du temps le mot par une majuscule).

Les facettes sont une liste de « Ce dont il faut se rappeler », ce ne sont pas des méthodes mais des adages plus ou moins connus et reformulés : « Vérifier la (les) cohérence(s) », « L’analogie n’est pas une preuve », « L’inexistence de la preuve n’est pas la preuve de l’inexistence », « La non-impossibilité n’est pas un argument d’existence », « La bonne foi n’est pas un argument », « Situer l’hypothèse sur l’échelle vraisemblance », « La parcimonie est de règle », « Une théorie scientifique est testable, réfutable », « Une allégation extra-ordinaire nécessite une preuve plus qu’ordinaire », « Le bizarre est probable », « La compétence de l’informateur est également fondamentale », « L’alternative est féconde », « La charge de la preuve appartient à celui qui déclare », etc.

Les effets (« Ce qu’il faut (essayer de) détecter ») sont une liste de biais cognitifs et de procédés rhétoriques que Henri Broch a conférés à sa Zététique en les renommant : le paralogisme du juste milieu devient l’« Effet Bof ? », le biais du coût irrécupérable devient l’« Effet Escalade », le raisonnement circulaire devient l’« Effet Cerceau », la confusion entre corrélation et causalité devient l’« Effet Cigogne », etc.

S’il transparait peut-être que je suis critique du fait de renommer ce à quoi les disciplines étudiant un sujet ont déjà donné plusieurs noms, le travail d’Henri Broch a probablement notamment permis de populariser des « effets » moins connus et plus compliqués que ceux dont je viens de donner l’exemple.

Le Laboratoire de Zététique a cessé ses activités avec le départ en retraite d’Henri Broch en 2014. L’enseignement a été supprimé en 2020. L’association Centre d’Analyse Zététique continue ses activités indépendamment du laboratoire, mais s’est vu retirer son local prêté par l’université en 2023 (A.L., 2023). Néanmoins, plusieurs universités auraient accueilli à la suite d’Henri Broch de nouveaux enseignements « Zététique ».

« Et si, in fine, on bute tout de même encore sur quelque chose, il ne faut pas hésiter à différer son jugement et laisser la question en suspens. Car, contrairement à ce que l’on pense souvent, la zététique nous enseigne que le point d’interrogation n’est pas une marque d’ignorance, c’est une marque de sagesse. » (Broch, 2019)

Pour résumer : Henri Broch, comme ses confrères du Committee for Skeptical Inquiry, s’alarme de l’étendue des croyances pseudoscientifiques et de leurs conséquences sur le public. Il se sert du paranormal comme « support de réflexion » pour développer chez ses étudiants l’appropriation d’une démarche scientifique. Sa démarche « Zététique » de recherche des informations fiables veut s’appliquer « à tous les domaines de la connaissance » et n’est pas sans portée sociétale. En piochant dans la psychologie et la philosophie, Broch popularise des adages et des phénomènes desquels il convient de se méfier. Si son travail universitaire s’est arrêté, il continue son travail associatif.

La zététique contemporaine

Il serait difficile de produire un contenu exhaustif et correspondant à la vision de chacun du scepticisme (philosophie, communauté, militantisme, etc.), mais le podcast ci-dessous est facilement accessible (20 minutes) et pertinent pour soulever la question : « Qu’est-ce que la zététique ? La zététique a-t-elle un contenu spécifique ? ».

Le podcast est surtout tourné vers un état des lieux de ce qu’on peut le plus trouver sous le terme zététique aujourd’hui et ne mentionne pas la réutilisation du terme zetetic par Marcello Truzzi du mouvement skeptic états-unien avant qu’il ne soit réapproprié par Henri Broch en France. Pour l’histoire du mouvent sceptique et son lien avec les parasciences vous pouvez vous tourner vers mon article consacré au Comité Para. Pour en savoir plus sur les scepticismes en philosophie, vous pouvez écouter les épisodes #99 et #369 du podcast Scepticisme Scientifique.

À lire aussi : · Le nouveau scepticisme.

· La pensée sceptique scientifique.

· Charge de la preuve et Pseudo-scepticisme.

En fait, le podcast s’affaire surtout à expliquer ce que la zététique n’est pas :

- Ce n’est pas l’étude scientifique du paranormal, ni de quoi que ce soit d’ailleurs, une confusion provenant des écrits d’Henri Broch voulant appliquer la pensée critique à des exemples paranormaux, supposément faciles à démystifier pour ensuite transférer les compétences acquises à d’autres sujets. L’étude de l’étrange est des croyances est déjà l’affaire de disciplines existantes : parapsychologie, anthropologie, histoire, psychologie anomalistique, folkloristique. Les gens se réclamant de la zététique se contentent souvent de faire de la vulgarisation de psychologie anomalistique.

- Mais ce n’est pas non plus la pensée critique, qui n’est pas un état que l’on peut atteindre. C’en est peut-être une quête, mais qui ne serait pas basé sur un ensemble de contenus et de positions consensuels, constants et clairement identifiables. Les positions doivent évoluer avec les connaissances. On peut rajouter au podcast que la pensée critique est déjà un sujet d’étude de la didactique des sciences, et que les recherches relatives au sujet ne mentionnent qu’extrêmement peu le terme zététique.

- On pourrait se dire que la zététique serait une pédagogie spécifique de l’esprit critique, conceptualisation déjà très différente de celles mentionnées précédemment et peut-être celle d’Henri Broch selon Jean-Michel Abrassart : les principes en seraient l’apprentissage des sophismes et l’utilisation du paranormal comme outil pédagogique. Mais en réalité la plupart des sceptiques ne sont pas accrochés à une pédagogie spécifique de l’esprit critique, c’est l’enseigner de manière générale qui les intéresse, tel que la philosophie a pu déjà le faire.

Les contenus que l’on attribue à la zététique appartiennent en fait souvent à d’autres disciplines. Philosophie, logique, épistémologie, pédagogie, psychologie cognitive, parapsychologie. Si on imaginait cela comme des contenus spécifiques de la zététique celle-ci ne ferait que « phagocyter » ou du moins voler des contenus de disciplines scientifiques légitimes sans en être une elle-même.

Le scepticisme, ou la zététique en tant que terme francophone se rapportant à ce dernier, est avant tout non pas une philosophie et encore moins une discipline, ce n’est pas non plus l’étude scientifique du paranormal, mais un mouvement porté par des organismes et des communautés plus ou moins formelles. Un mouvement militant et de protection des consommateurs (par exemple en souhaitant le déremboursement de l’homéopathie, objectif récemment acquis en France, ou le bannissement des prises en charge pseudoscientifiques de l’autisme). La création même du Comité Para était d’avantage une posture militante de protection des individus face aux prétentions des radiesthésistes, que réellement une posture d’étude du paranormal. Les acteurs de ce mouvement organisent des actions et produisent généralement des contenus de vulgarisation, tandis que seulement quelques-uns font un travail innovant de recherche : Jean-Michel Abrassart publiant notamment dans des revues d’ufologie, Serge Bret-Morel spécialiste de l’astrologie, Richard Monvoisin, etc.

Si des organismes de zététique existent toujours pour proposer aux individus de venir tester leurs capacités extraordinaires en se confrontant à des protocoles scientifiques, on constate en pratique que cela, qui nécessite du temps, des moyens et des volontaires, se fait très peu.

Pour finir Jean-Michel Abrassart propose la définition suivante de la zététique, comme équivalent francophone du scepticisme scientifique (il note au passage qu’aux États-Unis personne ne se pose la question de savoir si c’est une discipline ou si le scepticisme a un contenu spécifique, c’est une ambiguïté purement française tandis que dans le monde anglosaxon il est généralement clair qu’il s’agit un mouvement) :

« La zététique est une communauté de pensée qui regroupe non seulement des gens qui s’intéressent aux mêmes sujets, mais le font avec une vision des choses similaire, afin qu’ils puissent construire ensemble des savoirs. Ils s’intéressent particulièrement à la promotion de la pensée critique, à la vulgarisation de la science et de la philosophie et à l’étude scientifique du paranormal. » (Abrassart, 2019)

Le scepticisme scientifique ne doit pas être confondu avec une attitude suspicieuse niant des connaissances ou la possibilité même de connaitre. Pour la critique et le développement des connaissances, il convient de rechercher un idéal scientifique, donc épistémologique et méthodologique. Questionner les preuves n’implique pas de douter de celles qui nous offrent un niveau de certitude élevé : douter implique simplement que nous demandions les preuves des affirmations de chacun.

Le bazar terminologique

Le paysage sceptique scientifique est varié et ne se concentre pas uniquement sur la notion de scepticisme, et les terminologies utilisées au sein du mouvement francophone sont discutées.

Certains, comme Bunker D (position développée en commentaire de l’article « Je suis un sceptique. ») préfèrent restreindre le terme « zététique » à ce qu’ils conçoivent comme son sens originel brochien d’étude scientifique du paranormal, puis de didactique d’« esprit critique », se servant du paranormal comme support pédagogique au développement d’un « art du doute » conçu comme un processus de scepticisme provisoire (Broch, 2019). Cela permettrait d’éviter au passage le développement d’un terme pouvant paraître davantage mystérieux et groupusculaire que celui de « scepticisme », et qui participe peut-être aux faibles liens qu’entretient le mouvement français avec la communauté internationale et ses activités.

D’autres, comme on peut le trouver sur les sites de l’Observatoire Zététique et du Cortecs, accepteront, sans chercher à faire de distinction, de parler d’« hygiène préventive du jugement » ou d’« autodéfense intellectuelle », termes associés respectivement à Jean Rostand et Noam Chomsky.

On se retrouve ainsi à constater des usages indifférenciés des termes de scepticisme et d’esprit critique, concepts ayant pourtant leurs propres histoires distinctes en philosophie, mais aujourd’hui populairement réutilisés à toutes les sauces. Ces usages confondus et mal définis, où chacun semble avoir sa définition de ce qu’est la « zététique », quand bien même elle puisse se réclamer du scepticisme scientifique, amènent des sceptiques comme Bruno J. S. Lesieur (2019) à explicitement poser la question : Zététique ou Autodéfense intellectuelle ?.

Des désaccords peuvent se présenter sur les définitions mais aussi sur les objectifs du scepticisme scientifique, notamment son implication sur des thématiques sociétales. Le sceptique en tant que tel peut-il se prononcer politiquement et idéologiquement ? Sortir du cadre purement scientifique, avec par exemple l’éducation critique aux médias, relève-t-il toujours du scepticisme scientifique ou de la zététique ?

Steven Novella (2013), pour répondre à une crise identitaire du mouvement, propose notamment de distinguer :

- Le scepticisme scientifique comme l’application d’une philosophie sceptique, de compétences de pensée critique, et de connaissances quant aux méthodes scientifiques, tout en restant neutre concernant les affirmations non empiriques sans impact sur les sciences.

- La promotion d’une société laïque ou agnostique avec une approche critique des religions.

- Le rationalisme comme une combinaison des deux en faisant la promotion d’une pensée critique sur tous les sujets et dans toutes les sphères de la société.

(Auto-)Critiques contemporaines

Nous l’avons vu, le mouvement skeptic fut critiqué dès ses débuts en étant relégué à du simple debunk prétentieux. Ces critiques venaient certes des tenants du paranormal, mais aussi d’individus comme Marcello Truzzi qui estimaient être de meilleurs représentants de ce que devrait être le scepticisme. Aujourd’hui, si des conflits avec des croyants ou des charlatans surviennent évidemment toujours, les mouvements sceptiques semblent plus affectés par des critiques sociales et partiellement internes. Celles-ci ne sont pas sans lien avec les désaccords de définitions et d’objectifs dont nous venons de parler. Aussi, Sylvain Laurens n’est pas le seul universitaire français à dépeindre une très mauvaise image de ce qu’il pense savoir de la zététique, qui se permettrait de parler « au nom de la Science » sans en respecter les normes (Bodin, 2022) et serait entre autres opposée au mouvement écologiste. Les sceptiques, quand on ne leur reproche pas juste de ne pas soutenir le féminisme, peuvent par exemple être accusés de maintenir une image genrée de la science (Vuolanto et Kolehmainen, 2021). D’après Marko Kovic (2018) le terme sceptique souffrirait d’une mauvaise connotation (amplifiée par les usages des mouvements antiscience comme les climatosceptiques et les vaccinosceptiques). Le scepticisme manquerait concrètement d’efficacité, car il souffrirait notamment du manque de professionnalisation de ses membres (or, il faut de l’argent pour vivre) et du manque de coordination internationale (Kovic se réjouit des évolutions du ECSO). Aussi Kovic rapporte que à la suite du rejet légitime du « postmodernism », les sceptiques auraient de manière plus globale rejeté l’application de leur rationalité aux considérations morales et politiques. Paul Kurtz lui-même, pourtant fondateur, quitta amèrement le Center for Inquiry en 2010, en se sentant poussé vers la sortie et censuré pour ses positions divergentes, notamment son rejet du soutien accordé au nom du CFI envers le « Blasphemy Day » (Vieth, 2010). Le philosophe Massimo Pigliucci, tout en exprimant toujours son appartenance au mouvement sceptique, n’hésite pour autant pas à remettre en question les propos que peuvent tenir des figures publiques du scepticisme ou de l’athéisme. Dans « The Virtuous Skeptic » (2017), un article écrit pour le Skeptical Inquirer, il estime que les sceptiques ne prennent pas assez le temps de se questionner sur leur approche. Les sceptiques devraient développer leur humilité et leurs compétences sur les sujets qu’ils traitent (Pigliucci estime tout de même que des sceptiques ont avec succès acquis une meilleure maîtrise des sujets paranormaux que celle des scientifiques). Il rappelle que la science n’est pas indépendante du facteur humain et propose une liste d’« epistemic virtues ». Pigliucci encourage le développement d’un système de peer-review au sein de la communauté sceptique, puis dresse une liste de ce que le sceptique vertueux, celui qui cherche à s’améliorer, ne devrait jamais oublier :

- il doit examiner attentivement les arguments adverses avant de les rejeter

- il doit rester indulgent dans son interprétation d’un propos avant d’y répondre

- il doit réellement envisager de se tromper, d’être aveuglé par ses a priori

- il doit fonder son opinion en consultant les experts s’il n’en est pas un

- il doit soumettre des sources fiables plutôt que celles qui l’arrangent

- il doit s’assurer de savoir de quoi il parle, ses recherches ne devant pas l’amener à simplement répéter l’opinion d’un autre.

En tout cas, des critiques et auto-critiques sont partagées internationalement par les communautés sceptiques et rationalistes. Et cela n’est pas sans créer de tension. En 2021, Jeremy Royaux soulève la question « Un mouvement sceptique au bord de la scission? ». Dans cet article, le président du Comité Para fait la promotion de « Zet-éthique Métacritique », un collectif exerçant depuis quelques années via les réseaux sociaux et son site web une critique virulente (et se déclarant, à mon sens trompeusement, « interne ») de la communauté sceptique. Les sceptiques s’engageraient dans la vulgarisation de sujets dont ils ne maitrisent pas la littérature scientifique. Les sceptiques auraient des propos discriminants, ou se montreraient indifférents à leur égard. Certains créateurs de contenus auraient des propos toxiques parfois sexistes. Les sceptiques présenteraient caricaturalement la science et ignoreraient les sciences humaines et sociales. Les sceptiques défendraient des « positions scientistes, prétendant tout régler et expliquer par LA science ». Je rappelle qu’il ne s’agit ici que d’accusations. D’après Royaux, certains sceptiques dont lui trouvent ces critiques au moins en partie légitimes. En effet les sceptiques exprimeraient des opinions mal informées sur des sujets comme la parapsychologie (il en aurait déjà été question dans son podcast avec Jean-Michel Abrassart), l’astrologie (on le remarque grâce aux critiques expertes de Serge Bret-Morel), ou l’hypnose thérapeutique (dont Royaux est praticien). Jeremy Royaux reconnait néanmoins l’agressivité contre-productive des membres de Zet-éthique Métacritique, qu’ils justifient par l’échec des approches cordiales. Royaux lui estime que l’agressivité ne serait que parfois légitime, face à des sceptiques dont les postures seraient « toxiques » et « très discriminantes ». Pour Royaux la répétition des erreurs, et la « scission » qui en résulterait, serait inévitable.

Pour résumer : Les sceptiques scientifiques ont toujours reçu des critiques concernant leurs comportements. Ces critiques peuvent se porter sur leur façon de traiter les sujets dont ils font la critique, ou sur leur manque de considération pour les enjeux moraux. Si ces critiques à la validité variable sont parfois difficiles à entendre, elles relèvent néanmoins régulièrement d’un processus de remise en question interne souhaitant un développement positif du mouvement.

Φ

Le scepticisme scientifique est un mouvement international dont les philosophies et objectifs peuvent varier y compris au sein d’une même communauté. Le sceptique demande, pour accepter des affirmations comme des connaissances, qu’elles soient soutenues par des preuves empiriques, dans une démarche qui se réclame de la pensée critique et de la méthode scientifique. Si le sceptique scientifique doit éviter tout dogmatisme et être prudent envers ses propres croyances, sa démarche de doute est un outil provisoire pour s’assurer de la véracité ou non des croyances en examinant l’état des connaissances sans à priori, et sans nier la possibilité de connaitre ni rejeter des résultats obtenus via une démarche scientifique. Le sceptique ne rejette ainsi pas ce qui lui est étrange sans prendre le temps de l’investiguer. En mettant l’accent sur la méthode et en se réclamant d’un rationalisme, le sceptique peut élargir son cadre d’examen au-delà des sujets purement scientifiques.

En savoir plus

Abrassart, J.-M. (2019, 11 août). Qu’est-ce que la zététique ? La zététique a-t-elle un contenu spécifique ? https://www.youtube.com/watch?v=sKnN9_SUDBs

A.L. (2023, 16 avril). Mise à la porte de l’université de Nice, l’association promouvant la zététique, cette discipline d’esprit critique, cherche un local. Nice-Matin. https://www.nicematin.com/sciences/mise-a-la-porte-de-l-universite-de-nice-l-association-promouvant-la-zetetique-cette-discipline-d-esprit-critique-cherche-un-local-841654

Commenté par Henri Broch sur le Facebook du Centre d’Analyse Zététique : https://www.facebook.com/CAZetetique/posts/pfbid02DhWkbt3Pavy1aeYc7CxSV28ogLNCDbieg2a8mckmUzL1NJTFB4NieB9WBBCGwFUzl

Bodin, C. (2022). La zététique ou les usages multiples d’une mise en récit scientiste du monde social: Les Enjeux de l’information et de la communication, N° 22/3B(S2), 77-89. https://doi.org/10.3917/enic.hs11.0077

Bréon, F.-M. (2019, 23 février). Le climato-dénialisme n’est pas mort. Afis Science. https://www.afis.org/Le-climato-denialisme-n-est-pas-mort

Broch, H. (s. d.). Phénomènes « paranormaux », développement de l’esprit critique et Zététique. Laboratoire de Zététique, Université Côte d’Azur. Consulté 29 mars 2020, à l’adresse http://sites.unice.fr/site/broch/zetetique.html

Broch, H. (2008). Comment déjouer les pièges de l’information ou Les règles d’or de la zététique. Éd. Book-e-book.

Broch, H. (2019). La zététique ou l’art du doute. Tangente, 187. https://www.afis.org/La-zetetique-ou-l-art-du-doute

Broch, H. (2023, 23 avril). Le paranormal face à la zététique. Rencontres de l’Esprit Critique, Toulouse. https://www.youtube.com/watch?v=uYjy2JZ9DmU

Bunker D. (2015, 7 septembre). “Je suis un sceptique.” Bunker D. https://www.bunkerd.fr/je-suis-un-sceptique/

Kovic, M. (2018, février 27). Some problems of the skeptic movement. Forum für kritisches Denken. https://www.skeptiker.ch/some-problems-of-the-skeptic-movement/

Laurens, S. (2019). Militer pour la science : Les mouvements rationalistes en France (1930-2005). Éditions EHESS.

Commenté dans :

Pitrou, A. (2019, 19 novembre). Militer pour la science (Note de lecture). Afis Science. https://www.afis.org/Militer-pour-la-science

Michalon, J. (2019). Sylvain Laurens, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005). Lectures. http://journals.openedition.org/lectures/35258

La Tronche en Biais. (2020, 1 avril). La suspension du jugement (Conjuration Open Source #4). https://www.youtube.com/watch?v=r_0sFcRDkAE

Lesieur, B. J. S. (2019, 17 juillet). Zététique ou Autodéfense intellectuelle ? LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/zététique-ou-autodéfense-intellectuelle-bruno-j-s-lesieur/

Merton, R. K. (1942). Science and technology in a democratic order. Journal of legal and political sociology, 1(1), 115-126.

Ré-édité dans :

Merton, R. K. (1973). The Normative Structure of Science. Dans The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investigations (p. 267‑278). University of Chicago Press.

Monvoisin, R. (2007). Pour une didactique de l’esprit critique : Zététique et utilisation des interstices pseudoscientifiques dans les médias [Thèse, Grenoble 1]. Dans Http://www.theses.fr. http://www.theses.fr/2007GRE10181

Monvoisin, R. (2009, 17 avril). Brève histoire du terme étrange de zététique. Observatoire zététique. http://zetetique.fr/breve-histoire-du-terme-etrange-de-zetetique/

Novella, S. (2013, 15 février). Scientific Skepticism, Rationalism, and Secularism. NeuroLogica Blog. https://theness.com/neurologicablog/index.php/scientific-skepticism-rationalism-and-secularism/

Pigliucci, M. (2017). The Virtuous Skeptic. Skeptical Inquirer, 41(2). https://skepticalinquirer.org/2017/03/the-virtuous-skeptic/

Royaux, J. (2021, 12 janvier). Un mouvement sceptique au bord de la scission? Comité Para. https://comitepara.be/2021/01/12/un-mouvement-sceptique-au-bord-de-la-scission/

Vieth, E. (2010, 2 octobre). Expelled founder Paul Kurtz explains his departure from the Center for Inquiry. Dangerous Intersection. https://dangerousintersection.org/2010/10/02/expelled-founder-paul-kurtz-explains-his-departure-from-the-center-for-inquiry/

Vuolanto, P., & Kolehmainen, M. (2021). Gendered Boundary-work within the Finnish Skepticism Movement. Science, Technology, & Human Values, 46(4), 789-814. https://doi.org/10.1177/0162243920947475